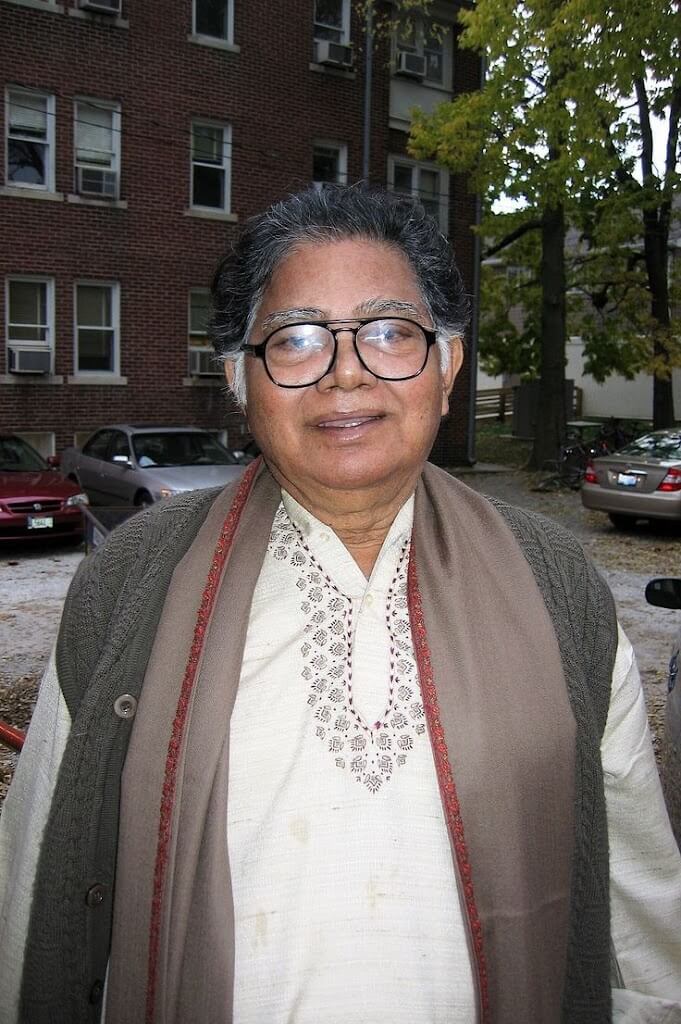

শুভ জন্মদিন নীললোহিত – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যজিৎ চ্যাটার্জী

এমনও তো হয় কোনোদিন, পৃথিবী বন্ধবহীন !

তুমি যাও রেলব্রীজে এক, ধূসর সন্ধ্যায় নামে ছায়া-

নদীটিও স্থিরকায়া ! বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা ।

ইস্টিশানে অতি ক্ষীণ আলো, তাও কে বেসেছে ভালো ?

এত প্রিয় এখন দ্যুলোক- হে মানুষ, বিস্মৃত নিমেষে

তুমিও বলেছো হেসে, বেঁচে থাকা স্বপ্নভাঙা শোক !

মনে পড়ে সেই মিথ্যে নেশা ? দাপটে উল্লাসে মেশা-

অহঙ্কারী হাতে তরবারী লোভী দুই চক্ষু চেয়েছিল,

সোনার রূপোর ধুলো, প্রভুত্বের বেদী কিংবা নারী !

আজ সবকিছু ফেলে এলে, সূর্য রক্তে ডুবে গেলে

রেলব্রীজে একা কার হাসি ? হাহাকার মেশা উচ্চারণে-

কে বলে আপন মনে- আমি পরিত্রাণ ভালোবাসি………….!

(“এক একদিন উদাসীন” – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় )

দেখো দেখো, দেশ পত্রিকায় কবিতা বেরিয়েছে এক জনের। তাঁর নামও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৫০ সালে যে কিশোরী কথাগুলো বলেছিল, তার সামনে দাঁড়ানো ষোলো বছরের ছেলেটিই সুনীল। আর সেই কবিতা, ‘একটি চিঠি’ লেখা হয়েছিল ওই মেয়েটির কথা ভেবেই। সে জানতে পারেনি। পরে ‘কৃত্তিবাস’ নিয়ে মেতে ওঠার পর্বে তার সঙ্গে সুনীলের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়।

ছাপার অক্ষরে প্রথম কবিতা আর দ্বিতীয় কবিতার মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান। লেখা বন্ধ ছিল না, কিন্তু ছাপতে দেননি কিছু। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনে ওই তিনটে বছরই নীরবতার বছর। ওই প্রথম, ওই শেষ।

১৯৫৩ সালেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কবিতা বেরোল। চতুর্থটি বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় বেরোল আর অচিরেই আবু সয়ীদ আইয়ুবের সম্পাদনায় ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’ সংকলনে নির্বাচিত হল। ওই বছরই ছাপা হল প্রথম ছোট গল্প, ‘বাঘ’। এবং আত্মপ্রকাশ করল ‘কৃত্তিবাস’। সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে দীপক মজুমদার এবং আনন্দ বাগচী। নিজেকে যে কত ভাবে ছড়িয়ে দেবেন সুনীল, ওই উনিশ বছর বয়স থেকেই তার দিকচিহ্নটি ছিল স্পষ্ট।

উনিশ থেকে আটাত্তর। এর মধ্যে সুনীলের শুধু বইয়ের সংখ্যাই আড়াইশোর বেশি। সম্পাদিত গ্রন্থ পঞ্চাশের অধিক। কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণসাহিত্য, নাটক, চিত্রনাট্য, শিশুসাহিত্য এতগুলি শাখায় সাবলীল বিচরণের রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারটি সুনীলের জন্যই তোলা ছিল। যৌবনে রবীন্দ্র-বিরোধী বলে তকমা জুটেছিল যদিও। সুনীল কিন্তু পরে বলেছিলেন, ওঁর বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল না। ছিল, রাবীন্দ্রিকতার নামে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে।

আরও দু’টি দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি ছিলেন সুনীল। বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ কূপমণ্ডূকতা ওঁর স্বভাবে ছিল না কোনও দিন। সুনীল মানেই পায়ের তলায় সর্ষে। আর, সুনীল মানেই দরজা-জানলা খোলা একটা তরতাজা মন। অজস্র বিষয়ে আগ্রহ, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সদা সচেতন। স্পষ্টবাক, প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত তা সে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়েই হোক বা রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া নিয়েই হোক। নীরা কে, এই প্রশ্নটি ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে প্রশ্নকর্তাকে কখনও নিরাশ করেননি সুনীল।

ছাত্র বয়স থেকেই হুটহাট বেরিয়ে পড়তেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই বাউন্ডুলেপনা কোনও দিন থামেনি। সাঁওতাল পরগনা থেকে প্যারিস, নিউ ইয়র্ক থেকে শান্তিনিকেতন, সুনীলের উৎসাহ সমান। নিজেই বলতেন, লেখক হওয়ার কোনও দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না।

কলেজ জীবনে সুনীলের স্বপ্ন বলতে একটাই, জাহাজের খালাসি হয়ে সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া। খালাসির চাকরি সুনীলকে করতে হয়নি, কিন্তু বাংলা সাহিত্য নীললোহিতকে পেয়েছে। বাঙালির অভিধানে দিকশূন্যপুর শব্দটা চিরকালের মতো ঢুকে গিয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। সাবেক পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় মাইজপাড়া গ্রামে ছিল ওঁদের পৈতৃক বাড়ি।

চলে গিয়েও সুনীল রয়ে গেল’ শিরোনামের লেখায় কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখাটি শুরু করেছেন এভাবে – ‘যখন এ লেখা লিখছি, তখন সুনীল বড় একা হয়ে শুয়ে আছে ঠান্ডা ঘরে, পিস হ্যাভেনে। ডোরবেল বাজিয়ে কেউ আসবে না আজ। সুনীল উঠে গিয়ে দরজা খুলে প্রসন্ন মুখে বলবে না, আরে, এসো এসো -! … বেড়াতে যেতে বড় ভালবাসত সুনীল। নতুন অচেনা কোনও জায়গায় যাওয়ার কথা শুনলেই উজ্জ্বল হয়ে উঠত চোখ। আজও সুনীল চলল নতুন এক দেশে।’

সুনীল কবিতার হাত ধরে তার পথচলা শুরু করেছিলেন। কৈশোরে স্কুল মাস্টার বাবা তাকে অদ্ভুত ধরনের হোম টাস্ক দিতেন। রোজ একটি করে লর্ড টেনিসনের কবিতা তাকে আনুবাদ করতে হবে। অবশ্য বাবা অনুবাদ বলতে আক্ষরিক অনুবাদই বুঝতেন। কিন্তু কিছুদিন পর সুনীলের মনে হলো- তিনি নিজেই কেন একবার চেষ্টা করেন না? ব্যস, টেনিসনের ভাষা, আর তার নিজের ছন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। তিনি কবিতার প্রেমে মজে গেলেন।

এর কয়েকদিন পর পরিচিত সমবয়সী একটি মেয়েকে প্রেমপত্র লেখার সুযোগ হাতে এসে গেল তার। কিন্তু ব্যাপারটা যথেষ্ঠ সাহসের বটে। তাই তিনি মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে চিঠির আদলে একটা কবিতা লিখে ফেললেন। এরপর তা পাঠিয়ে দিলেন পত্রিকা অফিসে। ক’দিন পরে সেটা ছাপাও হলো। কিন্তু হায় কপাল! সেটা যে মেয়েটিকেই উদ্দেশ্য করেই লেখা, তা কিছুতেই সে বিশ্বাস করল না।

ছাত্র বয়স থেকেই হুটহাট বেরিয়ে পড়তেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই বাউন্ডুলেপনা কোনও দিন থামেনি। সাঁওতাল পরগনা থেকে প্যারিস, নিউ ইয়র্ক থেকে শান্তিনিকেতন, সুনীলের উৎসাহ সমান। নিজেই বলতেন, লেখক হওয়ার কোনও দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না।

কলেজ জীবনে সুনীলের স্বপ্ন বলতে একটাই, জাহাজের খালাসি হয়ে সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া। খালাসির চাকরি সুনীলকে করতে হয়নি, কিন্তু বাংলা সাহিত্য নীললোহিতকে পেয়েছে। বাঙালির অভিধানে দিকশূন্যপুর শব্দটা চিরকালের মতো ঢুকে গিয়েছে।

কবিতা ছিল তার প্রথম প্রেম, আর এই কবিতার হাত ধরেই পাঠক পেয়েছে সুনীলের নীরাকে। “এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ, এ হাতে আমি কি কোনো পাপ করতে পারি?” তার কাছে নীরা যেন নিজেই নীরার তুলনা, “নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো”।

নীরাকে পেতে গিয়েও পাওয়া হয় না সুনীলের, প্রবল আহ্বানে ডাকতে গিয়েও যেন কথা চাপা পড়ে যায় নিজের মধ্যেই,

“‘একটু দাঁড়াও’, কিংবা ‘চলো লাইব্রেরির মাঠে’, বুকের ভিতরে

কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে পড়া চোখে

সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম, রিকশা, লোকজন

ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে

পৌঁছে গেছি আফিসের লিফ্টের দরজায়।”

নিখিলেশের সঙ্গে জীবন বদল করার এক অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘জুয়া’, ‘নির্বাসন’ আর ‘আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি’ কবিতায়। হ্যাঁ, গল্পই। শুধু এই কবিতাগুলোতেই নয়, তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই একটা ‘গল্প’ লুকিয়ে আছে, নিদেনপক্ষে গল্পের উপাদান। কিন্তু এ কেমন গল্প? জীবন বদল করা যায় নাকি কারো সঙ্গে? আর নিখিলেশই বা কে? কাল্পনিক চরিত্র নিশ্চয়ই? যেমনটি নীরা? নাকি তাঁর নিজেরই ভিন্ন আরেকটি সত্তা? হারিয়ে ফেলা, কাঙ্ক্ষিত সত্তা? এ বিষয় নিয়ে তো কত চমৎকার গল্পই হতে পারে, কবিতা কেন? এসব প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না অবশ্য। তিনি কি আর জানতেন না যে, এই কনসেপ্ট নিয়ে অসাধারণ গল্প হয়? জানতেন, নিশ্চয়ই জানতেন।

তিনি তো কেবল কবি হিসেবেই নন, গল্পকার হিসেবে, ঔপন্যাসিক হিসেবে, গদ্যকার হিসেবেও নমস্য। সবই তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে অনায়াসসাধ্য দক্ষতায়। যেখানেই হাত দিয়েছেন, সোনা ফলিয়েছেন তিনি।

তাঁর অনেক কবিতাই আসলে গল্পে ভরা। ‘ঊনিশে বিধবা মেয়ে ক্লায়কেশে ঊনতিরিশে এসে গর্ভবতী হলো’—‘বিবৃতি’ কবিতার শুরুতেই এই বিধ্বংসী পঙক্তি কি একটি গল্পেরই ইঙ্গিত দেয় না? দেয় তো! কল্পনাপ্রবণ পাঠকের মনে হয়তো কোনো একটি গল্প জেগেও ওঠে, পরের পঙক্তিগুলো পড়ার আগেই। এ রকম বিধ্বংসী পঙক্তি তিনি কম লেখেননি।

‘আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে থাকি—তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে’—এই পঙক্তি তিনি লিখেছিলেন ‘আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি’ কবিতায়। লিখেছিলেন,

‘আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম/আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।’ একদম অস্তিত্ব ধরে টান দেওয়ার মতো পঙক্তি। যেন নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি আমাদের সবাইকেই মনে করিয়ে দিলেন পিতামহের নাম মুছে নেওয়ার স্মৃতি।

আবার তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতা ‘কেউ কথা রাখেনি’ও তো গল্পই একটা। বেদনাঘন-বিষণ্ণ এক গল্প। দুই বাংলার তরুণদের মুখে মুখে ফিরছে এই কবিতা—রচিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত। এ যুগে এসে আর কোনো কবিতা এত জনপ্রিয় হয়েছে বলে মনে হয় না।

অসুখের ছড়া, আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, উত্তরাধিকার, ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি, এক একদিন উদাসীন, যদি নির্বাসন দাও, মন ভালো নেই—এ রকম আরো কত কত কবিতার সঙ্গে কেটেছে আমার একান্ত-একাকী সময়গুলো, কী গভীর-কোমল-মায়াময় অনুভূতিতে তিনি ভরিয়ে তুলেছেন আমার বিষণ্ণ মুহূর্তগুলো, সেসব ভাবলেও কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন। আর তাই, তিনি যখন চলে গেলেন তখন যেন স্বজন হারানোর বেদনা অনুভব করলাম। তাঁকে নিয়েই যে বেড়ে উঠেছিলাম আমি, তাঁকে নিয়েই যে কাটিয়ে দিয়েছি জীবনের অধিকাংশ সময়।

সুনীলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একা এবং কয়েকজন’ ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে ১৯৫৮ সালে। আবার ঐ বছরই তার বোহেমিয়ান জীবনে একটা বড় ধাক্কা আসে, যখন তার বাবা ইহলোক ত্যাগ করেন। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে দায়িত্বের বোঝা একেবারে এড়িয়ে যাননি বটে। কিন্তু কবিতার পাতায় পাতায় কবি যে ভালোবাসার অহংবোধ ঢেলে দেন, যা তিনি লালন করেন বুকের ভেতর, তা যেন খানিকটা মলিন হয়ে গিয়েছিল। হয়তো সেটাই পরবর্তীতে তার গদ্যের রাজ্যে ঢোকার একটা কৈফিয়ত হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু আমরা বলি- ভাগ্যিস তিনি ঢুকেছিলেন!

গদ্যে তিনি ঘটা করে ঢোকেননি, কিন্তু নিজের স্মৃতি নিয়ে লেখা তার প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’ বেশ ঘটা করেই সাহিত্য জগতে পা রাখল। কবি বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখ করে বলতেন- সুনীলটা এভাবে দল বদল করবে ভাবিনি। কিন্তু আসলেই কি তিনি দল বদল করেছিলেন? নাকি বুকের মধ্যে বেড়ে ওঠা অপার সমুদ্রের মতো গল্পগুলোর ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি?

সেইসব গল্পের পশরা তিনি যেনতেনভাবে সাজাননি। সুনীল মানেই তীব্র মনস্তাত্বিকতার এক সামুদ্রিক ঢেউ। গল্প শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সেই ঢেউ যেন থামে না। নরম মনের বেলাভূমিতে বারবার আঁছড়ে পড়ে। তখন মনে হয়- লেখক নিজেই যেন আমাদের নিয়ন্ত্রক। তার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। জীবনের সেই গোপন কথাগুলো এমনি উন্মুক্ত খোলা মাঠের মত হয়ে এসে ধরা দেবে- সে কি কেউ ভেবেছিল?

শুধু কি কথার জাদু? সাথে আছে ইতিহাসের এক সমৃদ্ধ সম্ভার। তার লেখা ‘সেই সময়’ উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কলকাতা। যার অন্যতম চরিত্র কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮৪০-১৮৭০; এই অস্থির সময়টাকে কি নিপুণ কারিগরের মতো তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে! গল্পের মধ্যে ইতিহাস, নাকি ইতিহাসের পিঠে গল্প- পাঠক বুঝতে বুঝতেই যেন হারিয়ে যান সেই সময়ে। গল্পের মূল চরিত্রে আছে নবীন কুমার নামে একজন জমিদার সন্তান। এই চরিত্রটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ চরিত্র অবলম্বনে। সামাজিক সমস্যা, বাবু কালচার, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের করুণ অবস্থা সবই উঠে এসেছে এই উপন্যাসে।

উপন্যাস পূর্ব পশ্চিমের মাধ্যমে লেখক দেশবিভাগের জ্বালাযন্ত্রণা সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করেছেন। সেই সময় বাঙালির যে নিদারুণ দুর্বিপাক হয়েছিল তা আজ ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।প্রথম আলো উপন্যাসে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিবর্তনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। এই উপন্যাস পুরোপুরি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। এতে রবীন্দ্রনাথ, ত্রিপুরা-রাজপরিবার এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানীগুণী মানুষের প্রসঙ্গ বিসত্মৃতভাবে উলেস্নখ করা হয়েছে।

এরপর এলো ‘প্রথম আলো’। বর্ণাঢ্য, বেগবান এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। যার মূল নায়ক সময়। ১৮৮৩-১৯০৭; এই চব্বিশ বছর নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়েছে। এই চব্বিশ বছরে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় এত এত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জন্মেছেন, আর একই সময়ে পৃথিবীকে মাতিয়ে গিয়েছেন, ভাবতেই অবাক লাগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশ চন্দ্র বসু, মাহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ- তাদের কারোর সম্পর্কেই তেমন জানা ছিল না। এই একটা বইই তাদের চেনাতে যথেষ্ট।

এ ছাড়া তিনি ভ্রমণকাহিনি ও আত্মচরিত রচনা করেছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে সরল সত্য, গভীর গোপন, জীবন যে রকম, জয়াপীড়, পুরুষ প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনবদ্য রচনা হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

চলচ্চিত্রের আলোকদিশারী সত্যজিৎ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী থেকে গ্রহণ করেছেন তার সিনেমার পটভূমি। সত্যজিত রায়ের কলকাতা ত্রয়ী সিনেমার একটি হচ্ছে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ এবং এটি সুনীলের একটি উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত। এই সিনেমাটি তিনটি জাতীয় পুরষ্কার পাবার পর শিকাগো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও মনোনয়ন পেয়েছিলো। এছাড়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্ট জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ চরিত্র ‘কাকাবাবু’র মোট চারটি সিনেমা তৈরি করা হয়েছে। এগুলো হলো ‘সবুজ দ্বীপের রাজা’, ‘কাকাবাবু হেরে গেলেন?’, ‘এক টুকরো চাঁদ’, ‘মিশর রহস্য’। এর মধ্যে সর্বশেষটি মুক্তি পেয়েছে ২০১৩ সালে, পরিচালক সৃজিত মুখার্জী। কাকাবাবু চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যপ্রেমী শিশু-কিশোরদের কাছে অন্যতম প্রিয়। অনেক শিশুই পড়তে গিয়ে নিজেকে ‘জোজো’ অর্থাৎ কাকাবাবুর সঙ্গী ভাবতে ভুল করে না! শুধু বাংলাতেই নয়, মালায়লাম ও ইংরেজি ভাষায়ও তার উপন্যাসভিত্তিক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। তার কবিতা পেয়েছে গানের রূপ, তার গল্পে এসেছে বড় পর্দার চেনা মুখ। এভাবেই বিভিন্ন মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী রূপায়িত হয়েছে।

২০০২ সালে প্রকাশ পায় তার ‘অর্ধেক জীবন’। তিন দশক ধরে চলা আত্মজীবনীমূলক বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এতে। সুনীল গঙ্গোপাধায়ের নিজের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কলকাতার চল্লিশের দশক খুব সহজেই উঠে আসে এই বইয়ে। সময়কে তিনি কীভাবে ধরে রাখতে পারেন তা তো তার ত্রয়ী উপন্যাসেই টের পাওয়া যায়, ‘অর্ধেক জীবন’ যেন নিজের উপর করা এক্সপেরিমেন্ট! ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায় এই বইটি, পাঠকরা নাকি অভিযোগ তোলেন এর নাম নিয়ে। তাদের কথা হলো, তিনি কেন এর নাম ‘অর্ধেক জীবন’ দিয়েছেন। তিনি তো নিজের আয়ুরেখা মেপে নেননি, এমনই অভিযোগের সুর ওঠে পাঠকসমাজে। এর উত্তরে লেখক বলেন যে, এর নামের সাথে তার আয়ুর কোনোই সম্পর্ক নেই। তিনি এর পরের খন্ডও লিখতে চাননি, এই অর্ধেকেই তিনি তৃপ্তির পূর্ণতা পেয়েছেন তাই একে অবিচ্ছিন্নতা দিয়ে আরেকটি গ্রন্থ শুরু করার কথাও তিনি ভাবেননি। এখানে তিনি তার জীবনের নির্দিষ্ট একটা সময়কে তুলে ধরতে চ্যেছেন, তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সময়টুকুকে। সাহিত্যে নোবেল পাওয়া ভি এস নইপালের ‘হাফ অফ লাইফ’ বইয়ের সাথে কাকতালীয়ভাবে নাম মিলে যাওয়াতে খানিকটা অপ্রস্তুতও বোধ করেছিলেন লেখক, এমনটাই বলা হয়েছে বইটির প্রস্তাবনায়।

একবার তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কোন থিমের কবিতা লিখতে পছন্দ করেন?

এর জবাবে তিনি বলেন, “ব্যর্থ প্রেম।”

আবার প্রশ্ন করা হয়, জীবন থেকে নেওয়া?

সুনীল বলেন, “হ্যাঁ, সব সময় মনে হচ্ছে ব্যর্থ, সবকিছু ব্যর্থ। একটু ভালবাসা চেয়েছিলুম কেউ দিল না।”

‘ব্যর্থ প্রেম’ শিরোনামে তার একটি কবিতাও আছে। সুনীল লিখেছেন—

“প্রতিটি ব্যর্থ প্রেম-ই আমাকে নতুন অহঙ্কার দেয়/আমি মানুষ হিসেবে একটু লম্বা হয়ে উঠি/দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়/… আমাকে কেউ ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দুনিয়াটাকে মনে হয় খুব আপন/…আমি এমনভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও আঘাত না লাগে/আমার তো কাউকে দুঃখ দেবার কথা নয়।” ——(ব্যর্থ প্রেম)

তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হবে। পিয়ারলেস হাসপাতালের ঘরে তিনি আধশোওয়া। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হবে। ঘরভর্তি লোক। কেউ পুজোর ফুল এনেছেন, কারো হাতে মন্ত্রপূত জল, কেউ খুব সেজেছে, কারো আঁখি ছলছল।

এই সময় ইষৎ ক্ষ্যাপাটে এক ভক্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলল, ‘সুনীল, এক ঘণ্টা পর আপনার অপারেশন, যদিও হাঁটু অপারেশন এমন কিছু বিপজ্জনক নয়, তবু হাসপাতালের ব্যাপারে যদি আপনার আজ, ইয়ে মানে ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যায়, তাই আমার এখন আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে।’

ঘরভর্তি লোক তখন প্রশ্নকারীর দিকে চমকে দেখছে। কারো চোখে দারুণ রাগ, কারো বিরক্তি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, ‘বলো।’

সে বলল ‘আজ অপারেশন টেবিলে ওঠার আগে আপনি আমায় এমন কিছু বলে যান, যে-কথাটার আশ্রয়ে আমি সারাজীবন বাঁচতে পারি।’

মুহূর্তে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ক্ষমা করো আর ভালোবাসো।’

যে-প্রশ্ন করেছিল, সে চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুনীলের ‘হঠাৎ নীরার জন্য’ পড়ে আমি প্রেমিক হয়েছি। স্বপ্নে তাদের ছবি এঁকেছি। কল্পনায় প্রেমিকার অসুখ সারানোর মোনাযাত করেছি। প্রেমিকাদের দিকে ছুড়ে দিয়েছি; ‘ লক্ষী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মতো দেখাও ও-মুখের মঞ্জুরী।’

কৈশোরের উন্মত্ত সময়ে স্বপ্নভঙ্গের বেদনার সময়ে ”কেউ কথা রাখেনি” কবিতায় নিজের ছায়া দেখে ভেবেছি এইতো আমি ।

কবিতার জন্য আমি অমরত্বকে অস্বীকার করা সুনীল দেশভাগ নিয়ে একটি উপন্যাস ‘পূর্ব পশ্চিম’ লিখে ছেন আর কোন লিখা না লিখলেও অমরত্বের পেতেন ।

অবোধ শিশু রাসেলের হত্যায় সভ্যতাকে অস্বীকার করেন , জনকের রক্তমাখা সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে যেতেও রাজি হন না এই মহাপ্রাণ।

নীললোহিত ছদ্মনামে পায়জামা পরা ভবঘুরে বেকার চরিত্রটিকে একটা গোটা প্রজন্মের কাছে প্রায় আইকন করে তুলতে পেরেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রেম , বিষণ্ণতার,জীবনের অতুলনীয় কথাকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টিতে ।

স্বাতীকে ভালবাসলেও নিজের পারিবারিক ও বাস্তবতার কথা ভেবে সুনীল কখনই তার ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারেননি। এদিকে বিয়ের জন্য স্বাতীকে বার বার চাপ দিচ্ছিল তার পরিবার। অবশেষে নিরূপায় হয়ে স্বাতী নিজেই নীরবতা ভাঙ্গলেন।

এ প্রসঙ্গে স্বাতী তার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—

“আমি সুনীলকে বললাম— আমার কিন্তু বিয়ে হয়ে যেতে পারে। তখনো আমরা পরস্পরকে ‘আপনি’ বলি। বললাম— আপনি তো কোনোদিন আমাকে কিছু বলেন নি … তখন সুনীল বললো- ওদের সংসার খুব কষ্ট করে চলে। অনেক রকম অসুবিধে। সব বললো। চিঠিও লিখেছিল। কিন্তু আমি সেসব সমস্যা গ্রাহ্য করিনি। বাড়িতে বললাম।

সুনীল তখন বেকার ও কুখ্যাত-ই বলা চলে। আত্মীয়-বন্ধুরা বলতো, ও লুঙ্গি পরে বাজার করে, মদ খায়, মাতলামি করে, রাস্তায়-নর্দমায় পড়ে থাকে। উল্টো-পাল্টা অনেক কিছু করে, যেগুলো আমাকে বলাও যায় না। নানা বদনাম ছিল সুনীল ও তার বন্ধুদের। সকলে আমাকে বুঝাচ্ছে— আমি ভুল করতে যাচ্ছি। পরে কী হবে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। যাহোক, অনেক ঝড়-ঝাপটা, অনেক মান-অভিমানের পর আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল আনুষ্ঠানিকভাবেই।”

স্বাতীর সঙ্গে বিয়ের পরও কেউ কেউ এসেছিলেন সুনীলের জীবনে। কিন্তু এ-সব বিষয়ে সুনীল কখনো কারো কাছে মুখ খুলেননি।

এ প্রসঙ্গে স্বাতী লিখেছেন, “সুনীল ছিল রমণীমোহন। মেয়েদের কাছে ভারী প্রিয়— এ কথা সবাই জানে। মেয়েরা ওর জীবনে এসেছে। আমি ছাড়াও অন্য নারীর প্রতি সে অনুরক্ত হয়েছে, তা-ও আমি জানি। কিন্তু যদি অন্য কোনো নারীকে ওর ভালো লাগলেও থাকে, ও আমাকে কখনো তার সম্পর্কে কোনো কথা বলেনি। আমি রাগ করেছি, কারো নাম করে প্রশ্ন করেছি ওকে। কিন্তু ও কখনো আমাকে কারো নাম বলেনি। আমি মানুষ, আমারও অভিমান হতো। অনেকভাবে আমি রাগ দেখিয়েছি, ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। আবার এ-ও জেনেছি যে, আমার প্রতি সুনীলের যে ভালোবাসা আছে, বিশ্বাস আছে, আমাদের যে সম্পর্ক আছে, তা নষ্ট হওয়ার নয়। সে ভালোবাসা অনেক কিছুর উপরে।”

সুনীলের মৃত্যুর পর তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বাতী লিখেছেন, “আসলে সুনীলকে যতটা খোলামেলা মনে হয়, লাইক অ্যান ওপেন বুক, সে রকম ও নয়। একসঙ্গে এতগুলো বছর কাটিয়েও আমিই হয়ত তাকে পুরোপুরি চিনতে পারিনি। সুনীলের মধ্যে একটা খুব ব্যক্তিগত একাকীত্বের জায়গা ছিল, সেখানে ঢোকার অধিকার ও কাউকে দেয়নি। আমাকেও নয়। হৈ চৈ করছে, গল্প করছে, গান গাইছে, একদল লোকের সঙ্গে মিলেমিশে আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা নিজস্ব জায়গা রেখে দিয়েছে, যেটার হদিস কেউ জানে না।… তবে একজন মানুষের তো অনেক দিক থাকে। আমার কাছে কয়েকটা দিক হয়তো অধরাই রইলো। … সুনীলের সঙ্গে একটা পূর্ণ জীবন কাটানোর পর আমার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়। আমার স্বামী সুনীল যেন সংসারে এক সন্যাসী। আমার দেখা সুনীলের অনেকগুলো পরিচয় আছে। অনেক অভিধায় তাকে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু আমি মনে করি, সুনীল আসলে এক নিঃসঙ্গ, উদাসীন মানুষ। পৃথিবী তাকে চিনতে পারেনি।”

শুভ জন্মদিন নীললোহিত